僕の経験した「いや~な空気」

「空気の研究」から

谷沢永一先生が少し前に亡くなられた。小室直樹先生の時と同様、新聞紙の訃報欄の片隅にポツンと載っていた。保守本流の論客で、日本人とは、日本人はどうあるべきかという著書もたくさん書かれており、自分にとってまた一人、心の拠り所となる評論家がいなくなった、寂しい限りである。

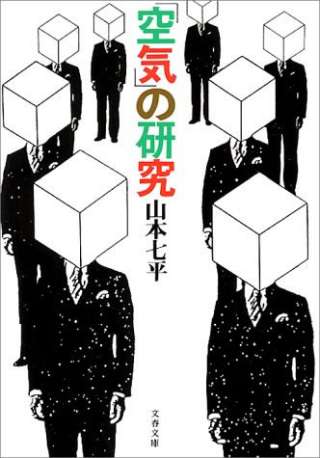

今回は山本七平氏の「空気の研究」から題材を得て書くことにする。七平氏が30年近く前に指摘していた事が、この平成のしかも自分の身近で起こった。事の善悪は別として、集団心理が引き起こす目に見えない得体の知れない何か支配的なものを体験した。

今回の事務職員募集の選考に際して、スタッフにも選考をお願いした。ほとんどが女性の職場なので、女性的視点が重要であることは言うまでもない。というのは表面上の理由で、本当の目的は、院長イズムがスタッフに浸透しているかどうかを試す機会でもあった。

身近にいる妻でさえ何を考え思っているのか分からないのに、ましてスタッフのやる気や心中を日常診療において読み取ることなど到底出来ない。妻なら問題を指摘して改善を求めるが、スタッフにこと細かく怒っていたらスタッフが萎縮する。何よりも自分自身が日常診療で心身ともに疲労困憊しているから、気力を怒る方向に使うなどもったいない。

開院当初は時間もあったので、月に1~2回程度のミーティングで、現時点での問題点や今後の方針等院長の意向を伝えていた。ある時期から伝えることも少なくなり忙しくなったので、院長が日頃何を思い考えているのかは、日頃の言動やホームページの院長コラムで理解してもらいたいと思っていた。したがって、許容範囲内の事象に対しては黙認していた。逆に許容範囲外の事象においては、院長判断ですぐに自ら動いて実行してきた。

追い込まれた状況、選択せざるを得ない状況、行動しなければならない状況での判断に、その人間性の一端が垣間見えることがある。意地が悪いと思われるかもしれないが、今回は事務職員選考であり、かつチームとしてのスタッフ評価試験もさせてもらった。

20名近くが集まったところで、午後休診の昼を利用してじっくりと選んでもらった。翌朝、スタッフの選んだ人選を見て驚いた。履歴書に添え書が添えられた方をことごとく無視した、僕の人選とは180度全く異なるものであったからである。ある意味、「院長に反対でーす!」と反旗を翻されたようなものである。朝から終日納得いかないまま不愉快な気分ではあったが、院長の想定範囲を超えた革新的でかつ確信的な答えが待っているかもしれない、と淡い期待を抱いて夕方スタッフミーティングに臨んだ。

そこでまたびっくりした。選択理由を問うたところ、会ってもいないのに履歴書から受ける印象、感じ、雰囲気といった全くもって主観的な言葉しか返ってこないのである。誰一人、理路整然とした納得できる論理的な答えを出せないのである。スタッフが選んだ方の各々の問題点も指摘したが、言われてみれば確かに、といった感じで妙に納得している。