父の選択

我が子育て論

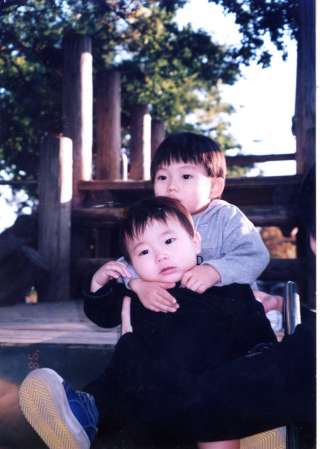

今となっては、少し面影を残す程度です。

幼稚園の頃あたりが一番かわいい盛りでした。

子育ては難しい、と感じている。子供達は、両親が考えているようにはなかなか動いてくれない。全寮制の学校に入れたので自立・自律は出来ているものと思いきや、夏休みは日頃の反動か自堕落な生活を送っている。寮生活と全く同じは無理として、規則正しい生活をおくらせることに苦心している。

とはいえ、自分が中高生の時自慢できるような生活をしていたかというと、はなはだ疑問である。僕の父親も当時、同じように感じ思っていたのだろうか。

確か、高校2年生の夏だったと思う。「最近太ってきたから、腹筋を始める」と言い出した母が、「お父さん、何かお腹にしこりがあるみたい」と話したのが母の闘病生活の始まりであった。父は息子達のことを気遣って、癌であることを死ぬ間際まで知らさなかった。

当時、僕は国公立の医学部を目指していたが、勉強に対するモチベーションはどんどん下がる一方で成績は伸び悩んでいた。けれども、私立医大の受験は全く眼中になく、両親に言われるがまま渋々と1校だけ私立受験をした。浪人も止むなしと考えていたが、父から「とにかく早く医者になれ、医者になれば出身大学なんて関係ない。」と説得されての不本意な医大入学であった。以前国立医大志望だったというだけの歪んだプライドのため、入学後は親しい友人も出来ず、プライドの割には成績も超低空飛行で、どうにかこうにか進級卒業できた次第である。医科大学の6年間は、もがきあがき、そしてくすぶり続けたやるせなくゆるせない6年間であった。

医師になってから、当時「とにかく早く医者になれ」と言った父の言葉の意味が身に染みて分かった。教授になろうという野心がなければ、あまり出身大学は関係ない。親になってからは、父の思いや気持ちの一端ではあるが、さらに理解できるようになった気がする。今なら分かる、子供のことを誰よりも案じているのは、子供達が幸せな人生を送ることを強く願っているのは親だけであることを。

物事の道理を全く理解していないにも関わらず、父の祈りを全く理解せず、若気のいたりで父に反発したことを今になって悔いている。「親孝行したい時には親はなし」、「親の気持ち分かった時には親はなし」である。悔いても何も変わらないことは理解しているので、この経験をもとに、自分なりのやり方で子育てに取り組んでいる。

時代は変わった、万事、父権主義には限界がある。

医師患者関係において、医師がお医者様の時代ではなくなった。昔は、患者さんに対して説明などあまりしなくても、むしろ黙っているくらいの方が権威があった。今は、インフォームドコンセントという言葉があるように、充分な説明責任が課せられている。

親子関係も同様である。親の背中だけを見せて「親の言う事は正しい、だから言う事を聞きなさい」、あるいは、親のかつての成功体験だけを根拠に頑な態度を取り続けること、僕の場合なら「お祖父さんやお父さんのようにとにかく医学部に行きなさい」と子供に押し付けるのは時代錯誤もはなはだしいと感じている。父との親子関係から学んだ僕の子育て論の要諦は3つである。先ずは、親が率先垂範、子供の手本となる存在でなければならない。次に、本人が納得するまで子供と話し合う。最後に、子供の自覚、自立を促すように導く。

この3原則を基に子育てをしているが、やはり鳶は鷹を産めない、子育ては難しいものである。