田辺でアート、を考える。

アート田辺(1)

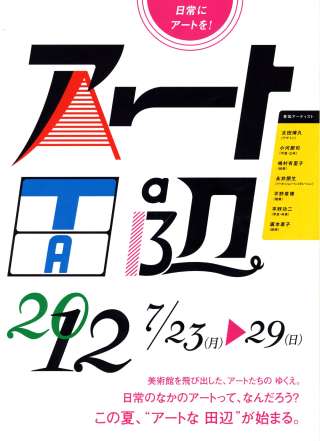

この夏、7月23日から29日まで、廣本直子さんを中心としたアート田辺実行委員会が、

田辺市・田辺市教育委員会・田辺商工会からの支援を受け、第一回目の「アート田辺2012」を開催した。「美術館を飛び出した、アートたちのゆくえ。日常のなかのアートって、なんだろう?」をテーマに、参加アーティストの作品展示、パーカッションライブ、料理写真教室、ワークショップ、建築レクチャーなど多彩なイベントが開催された。なかでも、一番のイベントは、450年の歴史を誇る田辺祭だった。

僕自身、トーク・セッション「田辺でアート、を考える。」と、写真家平野功二さんの田辺祭映像作品上映会に参加し、いずれのイベントにも参加できて良かったと感じている。

トーク・セッションでは、様々なことを考えさせられた。町興しとしてのアートイベントがこの田辺で出来るのか、そもそも、この田辺にそのような素材があるのか、アートディレクター、町興しプロデューサー、地域活性化に取り組むNPO代表など、斯界のスペシャリストがそれぞれの立場視点で語ってくれた。驚いたのは、廣本さん以外のパネリストやコーディネーター、参加アーティストが、ことごとく田辺の町を褒めるのだ。曰く、旧市街の街並みがいい、自然豊かで市街地と里の3層が見事に調和している、開放的で人情味ある人達、伝統ある田辺祭が田辺の街を象徴している、などなど。

これは、贔屓の引き倒し?褒め殺し?都会人の無い物ねだり?浜田省吾の「DADDY’S TOWN」ではないが、正直なところ、田辺を垢抜けない退屈で閉鎖的な町と思っていた僕は、聞いていた当初、抵抗感・反発感を覚えた。けれども、演者の真摯な発言を聞いているうちに、スライドで田辺の街並みを見せられているうちに、その良さをだんだん実感するようになった。よくよく考えると、外部者に反論できるほど自分自身が田辺を知らないことにも気がついた。トーク・セッションが終わる頃には、田辺に住んでいることに自信と誇りを持てるようになった。

残念なことが二つあった。一つは、演者と参加者の質疑応答がなかったことである。参加する前は、「田辺でアートを?そんなことに2時間も語れるの?」と懐疑的な思いで参加したが、演者が熱く語りすぎたせいか、あっという間に2時間が過ぎた。トークを聞いているうちに、これだけは聞いておきたい二つの質問が僕の中で芽生えた。一つは、「旧市街の街並みが素晴らしいことは理解できました。しかし、3・11以降、大規模な東南海大地震が起きれば、その旧市街も津波で流される地域です。街の保存と実際住むことの両立をどのようにすればいいか、もし良ければ示唆を与えてください。」であった。もう一つは、「こんな素晴らしいイベントが田辺で産声をあげました。これを継続させるためには、どのようにすればいいですか?」であった。

残念なこと2つ目は、参加人数が少なかったことである。僕自身、参加メンバー、トークの内容と質を考えれば有料でも聞きたい講演と思ったが、何と無料講演であった。なのに、用意されたパイプ椅子はどんどん撤収され、後ろに座っていた人達は前に追いやられてしまった。家族から「喧嘩をふっかけに行くの?」と言われるくらい意気込んでいたように映った自分さえ、「もっともっと田辺を知りたい。」と素直に思ったくらいなので、商業主義、利権が排除された純粋無垢なトーク・セッションであった。

「育ったこの地域に何か恩返しをしたい。」そう思えるような年齢になった僕は、「アート田辺2013」に少しでも関わることが出来れば、と今は想っている。